西安戶籍新政實(shí)施,一年遷入一座中等城市人口

更新時(shí)間:2024-11-10 21:55:09作者:佚名

最近,30多歲的“新西安人”陳先生感到很幸福。此前,作為一個(gè)有家室、有家庭的山東人,他在戶籍問(wèn)題上遇到了困難。先是在北京買了房,讀了研究生,但沒(méi)能安定下來(lái)。后來(lái),他又到西北大學(xué)攻讀博士學(xué)位。他也買了房子,想安定下來(lái),但受到政策限制。無(wú)法這樣做。考慮到孩子上學(xué)的麻煩,戶籍新政實(shí)施后,陳先生幾乎放棄了留在西安。沒(méi)幾天,他就拿到了戶口本。

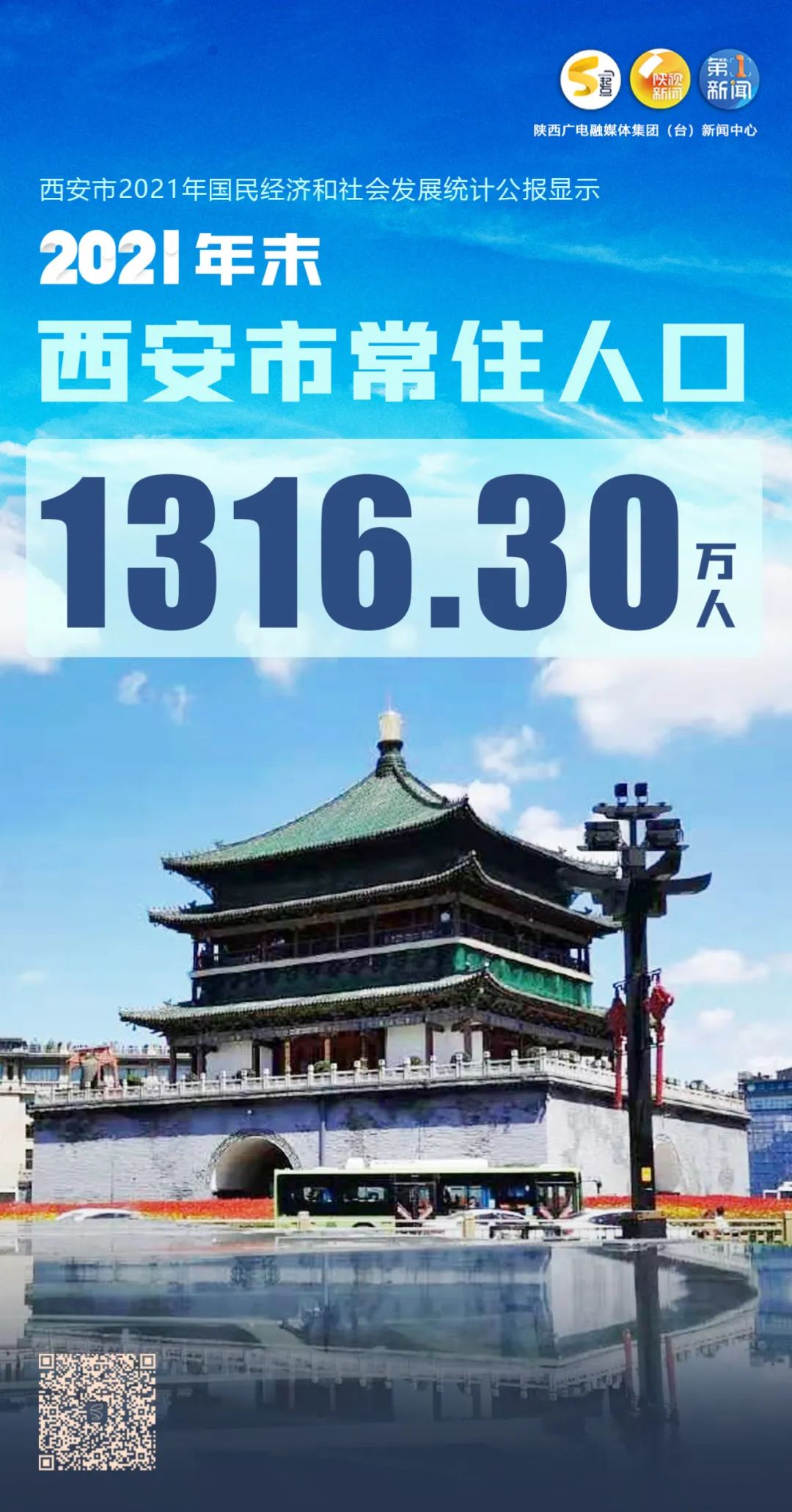

△

西安市公安局最新數(shù)據(jù)顯示西安戶籍新政,自2017年3月1日戶籍新政實(shí)施以來(lái),迄今已遷入64.5萬(wàn)人網(wǎng)校頭條,相當(dāng)于一年內(nèi)遷入一座中等城市。年。

據(jù)了解,自2005年以來(lái),西安落戶政策已有十年沒(méi)有調(diào)整,五年來(lái)全市戶籍人口僅增加29萬(wàn)。 2015年,陜西省全面放寬小城市落戶限制,西安仍是全省唯一戶籍門檻較高的地區(qū)。

當(dāng)時(shí),陜西省政府印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革的意見》,具體規(guī)定了西安市的戶籍政策,提出“根據(jù)本市綜合承載能力和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,按照“總量控制、公開透明、有效有序、公平公正”的原則,合理設(shè)置結(jié)算積分,建立積分結(jié)算制度。

西安市公安局發(fā)布的一份文件稱,“落戶門檻過(guò)高、管理模式僵化,已成為制約城市發(fā)展、影響人民群眾幸福感的瓶頸”。

2017年初,陜西省委常委、西安市委書記王永康提出:“無(wú)門檻、無(wú)收費(fèi)、無(wú)復(fù)雜審批程序,建立全國(guó)最優(yōu)惠的人才落戶政策。”

西安市公安局立即對(duì)天津、重慶、成都、武漢、鄭州、杭州、寧波等城市戶籍準(zhǔn)入政策進(jìn)行研究,起草了《關(guān)于進(jìn)一步放寬我市部分戶籍政策以“三放四減”為核心的進(jìn)一步吸引人才。 《關(guān)于準(zhǔn)入條件的意見》,并于2017年3月1日起施行。

《意見》提出全面放開高校畢業(yè)生落戶、企業(yè)設(shè)立集體戶、用人單位資質(zhì)等相關(guān)限制,大幅降低技能人才落戶、購(gòu)房準(zhǔn)入條件落戶、投資落戶、社保繳納年限等,實(shí)現(xiàn)學(xué)業(yè)落戶門檻最低、年齡限制最寬、社保年限最短、工作年限最短的“最優(yōu)落戶政策”以及生活“無(wú)限制”全國(guó)同一個(gè)城市的情況。

隨著全國(guó)“搶民戰(zhàn)”愈演愈烈,西安多次降低落戶門檻。僅今年,戶籍門檻就連連降低:2月1日實(shí)施的新戶籍政策2.0版,放寬了全日制普通高等學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)畢業(yè)生學(xué)歷條件;大學(xué)生只需出示學(xué)生證和居民身份證,高級(jí)人才、專業(yè)技術(shù)人才、技能人才即可憑職稱證書、職業(yè)資格證書、技能證書為自己、配偶、子女申請(qǐng)居留西安戶籍新政,和身份證。

4月10日,陜西省公安廳印發(fā)《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境24條措施》,其中包括投資稅收結(jié)算政策,將此前的結(jié)算優(yōu)惠從“人才”延伸至企業(yè)普通員工甚至外來(lái)務(wù)工人員。工人。

4月26日,西安市在上海舉辦的“2018年西安市硬科技、金融、互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)急需人才專項(xiàng)招聘活動(dòng)”中宣布,法定代表人、股東及年齡以下的公司35日西安開辦企業(yè)將全面向社會(huì)開放。員工落戶西安。

5月17日,西安市人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局發(fā)布措施,人才新政“大禮包”再次升級(jí),不僅為高校畢業(yè)生提供“一站式服務(wù)”,技能人才、高端人才、全球人才到西安就業(yè)創(chuàng)業(yè),也最大限度地將人才評(píng)價(jià)的權(quán)力留給社會(huì)。

數(shù)據(jù)顯示,戶籍新政策實(shí)施后,截至2017年底,西安市共有24.5萬(wàn)人遷入,同比增長(zhǎng)335.9%; 2018年1月1日以來(lái),共有40萬(wàn)人從外地遷入。

西安戶籍新政受到廣泛好評(píng)。但新的隱憂也隨之而來(lái):隨著人才的引進(jìn),就業(yè)、住房、就學(xué)、醫(yī)療、交通等方面的配套政策能否跟上?人才能用好、人口能留住嗎?

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科