江西理工大學團隊:從知識殿堂邁向創新戰場,詮釋學會學習內涵

更新時間:2025-07-30 17:58:23作者:佚名

江西理工大學材料科學與工程學院的實驗室中,一群充滿熱情與理想的本科生正通過實際行動編織著他們成長的篇章。由石旭森擔任負責人的“風磁電掣”團隊,正穩步地從知識的寶庫向創新的領域邁進。他們的故事不僅生動體現了當代大學生的創新意識與實際操作能力,而且對“學會學習”的深層含義進行了深入闡釋。

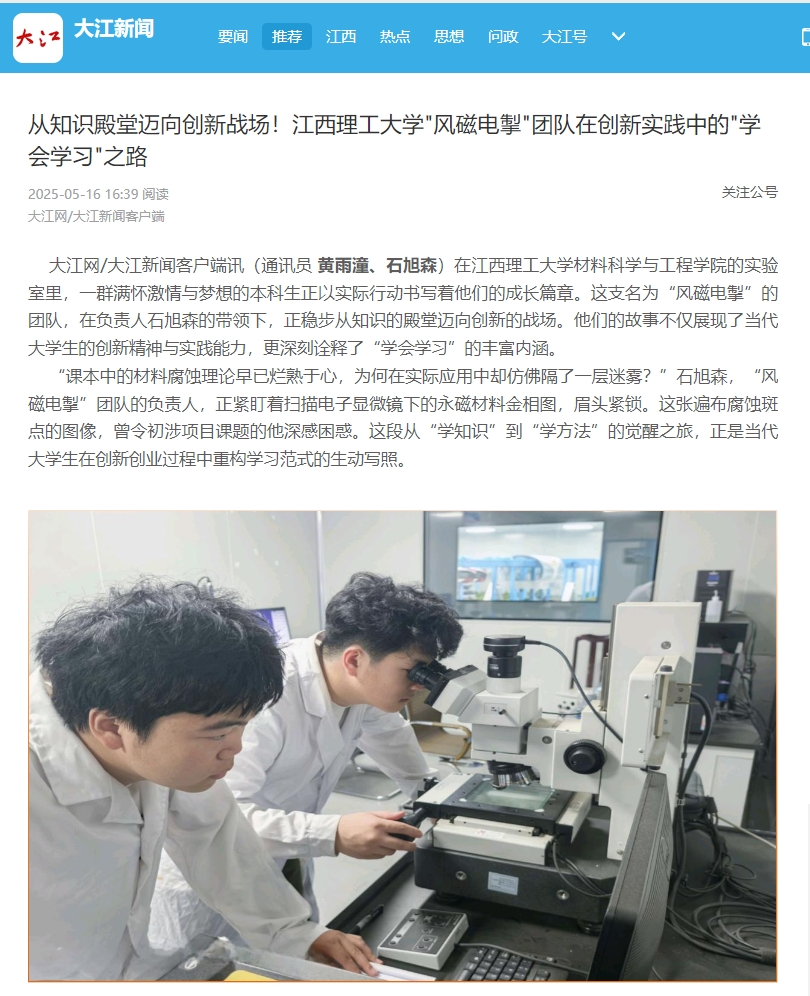

石旭森,作為“風磁電掣”團隊的負責人,正凝視著掃描電子顯微鏡中永磁材料的金相圖,眉頭緊皺。他對于課本上熟知的材料腐蝕理論,在實際應用中卻感到一片迷茫。那些布滿腐蝕斑點的圖案,曾讓他對項目課題產生了深深的困惑。這段旅程,從掌握知識到掌握技巧,生動展現了當代大學生在創新創業實踐中,對學習模式的重新構建。

打破"知識囤積":在問題導向下重建認知坐標系

"風磁電掣"團隊初次踏入海上風電電機耐蝕材料的研究領域,便察覺到教科書上的材料性能參數與海洋環境中的實際失效情況有著明顯的不同。海水中的氯離子濃度、鹽霧沉降速率等關鍵指標,在傳統的材料學教材中僅以一串冰冷的數字形式呈現。團隊負責人石旭森回憶說。

為了填補這一差距,他們必須從頭開始,打造一個跨學科的智慧圖譜:通過研讀各類專業文獻,團隊深刻領悟到了表面防護技術的關鍵地位,同時掌握了電化學阻抗譜和鹽霧試驗的技術要領;在向企業工程師請教的過程中江西理工大學應用科學學院教務系統,他們深切感受到了電鍍沉積方式及其種類對材料性能穩定性的決定性作用。

這種通過問題驅動學習的模式,促使他們創立了一種獨特的“三維知識定位策略”:以項目需求為指引,縱向細致剖析材料應用中的難題,橫向創新表面防護技術,全方位地融合理論模型與實際應用標準,從而實現了從知識積累向問題導向的轉型。

鍛造“能力肌肉”:在試錯循環中錘煉元認知能力

首次研發的永磁體在鹽霧試驗中僅維持了48小時便失去了功能,這一發現讓團隊陷入了沮喪。盡管如此,他們并沒有簡單地照搬教科書中的標準配方,而是創造性地建立了“實驗—分析—重建”的循環提升模式。那么,是工藝參數控制出現了誤差,還是鍍層結構的配比不協調呢?

對學習過程的深入思考,逐步孕育出了一套創新的能力提升框架:首先,在顯微鏡的輔助下,我們整理出“錯題本”,對失效樣品的電鏡圖像依據腐蝕種類進行分門別類,建立起“材料缺陷資料庫”,并精確標記出知識盲點;接著,我們實施跨學科討論機制,每周邀請化學、化工和機電專業的同學加入材料性能分析的討論會,通過思想的交融,培養具備“超越專業界限”的全面視角。在最后階段,我們進行逆向工程的學習:通過分析進口耐腐蝕永磁體的組成和構造,逆向推斷出其制造方法。

通過“逆向思維訓練”,團隊成員們學會了主動尋求知識的技巧。在第20次實驗中,團隊實現了數據上的重大突破,成員曹志明在實驗記錄中感慨道:“相較于數據的突破,更重要的收獲是我們學會了如何巧妙地設計有價值的失敗。”這種對學習過程進行持續監控與適時調整的能力,正是教育心理學中所謂的“元認知”能力的生動體現。

編織"學習網絡":在開放系統中構建知識共生體

針對“防護效果欠佳、費用高昂”的疑問,該團隊深刻認識到僅憑實驗室的思維方式已不足以滿足產業的具體需求。因此,他們迅速搭建了一個“三位一體”的學習體系:校內導師的角色從“知識傳授者”轉變為“學習指導者”;企業導師則在產業一線為學生帶來一堂“實戰課堂”;而同行社群則通過競爭與合作的方式實現認知的不斷提升——團隊在這樣一個系統的學習體系中迅速獲得了成長。

校內導師角色正經歷轉變,從傳統的知識傳授者轉變為學習教練。楊牧南教授,稀土學院的教師,正指導學生們獨立設計正交試驗表。這種教授方法,即“授人以漁”,顯著增強了團隊成員的分析與解決難題的能力,同時也讓他們深刻體會到了獨立思考的必要性。

企業導師在產業現場設立了一種“情景課堂”。在實地考察企業時,一位運維工程師指向生銹的電機外殼解釋道:“這處的腐蝕并非由單一原因造成,而是鹽霧、濕度、振動等多種因素的共同影響。”這句話讓團隊成員們恍然大悟:我們必須打破學科間的界限,建立多物理場耦合的分析體系。這種在真實場景中進行的問題求解,促使他們的學習目標從追求“考高分”這一目標,轉變為了“解決實際問題”。

同行社群:在競爭協作中實現認知升級

在釹鐵硼永磁材料的研發階段,團隊成員通過深入的系統文獻調研和行業動態分析,精準地意識到了材料基因工程在提高研發效率方面的顯著貢獻。針對磁體綜合性能的優化這一核心目標起步網校,他們自主構建了一個包含材料組分、工藝流程和性能指標在內的全方位數據庫,同時,他們還開創性地研發了一套晶界擴散合金漿料體系。在持續的技術攻堅過程中,該團隊成功建立了“以數據為導向、輔以實驗驗證”的雙重研發機制,并通過競賽實踐,打造了一個開放且共享的、高效的敏捷創新體系。

我們曾以為精通教材內容便是學習的歸宿,但經過研發實踐,我們才深刻認識到:真正的學習力,體現在面對未知問題時,能夠重新構建知識體系江西理工大學應用科學學院教務系統,通過跨領域的交流碰撞點燃創新的火花,同時能在失敗的經驗中靈活調整學習的方法。這種對學習的深層次認識,使得他們的學習不再僅僅是知識的簡單堆積,而是提升到了一種能夠不斷適應和持續進步的認知水平。

在“風磁電掣”團隊的專利技術即將實現商業應用的關鍵時刻,他們引以為傲的并非技術層面的創新,而是成功打造了一套可推廣的“學會學習”模式:以問題為導向構建知識框架,通過不斷試錯來強化元認知技能,在開放的互聯網環境中打造學習社群——面對知識更新速度遠超教材編寫周期的現實,唯有掌握了“如何學習”的精髓,才能在變革的洪流中持續保持前進的動力。

團隊創業導師張黎莉曾這樣闡述:“這些學生的探索,為高等教育揭示了至關重要的一個問題——在課堂知識步入產業一線,在學科界限被創新打破之際,大學生如何從知識的被動接受者轉變為主動學習的設計者。這恰恰是創新創業教育的核心意義所在。”在邁向建設創新型國家的偉大征途中,這種從“學會”到“會學”的轉變正逐漸在眾多高校的實驗室中無聲地展開,繪制出中國高等教育最感人的畫卷。